羽毛侧羽叶(Pterophyllum ptilum Harris 1932)是由著名古植物学家Harris于1932年基于东格陵兰上三叠统瑞替阶的标本正式建立的化石种,该分类单元最初在1926年被Harris暂定为P. kochii。作为晚三叠世标志性的苏铁类植物,羽毛侧羽叶在北欧(东格陵兰)、东欧以及华南等多个古植物地理区均有发现,显示出较广的地理分布范围。然而,我国以往对该物种的研究主要集中于破碎标本的外部形态描述和植物群组成分析,尤其缺乏对表皮微细构造、气孔器特征等关键解剖学信息的系统研究,这一研究现状严重制约了我们对晚三叠世羽毛侧羽叶的形态变异、分类地位以及苏铁类植物多样性演化模式的深入理解。

云南大学古生物研究院云南大学冯卓研究员带领植物古生态研究团队在四川自贡上三叠统须家河组采集到了大量保存极为完好的苏铁类植物标本。利用酸浸解法、结合光学显微镜、扫描电子显微镜等技术手段,首次获得了羽毛侧羽叶的完整表皮解剖结构。

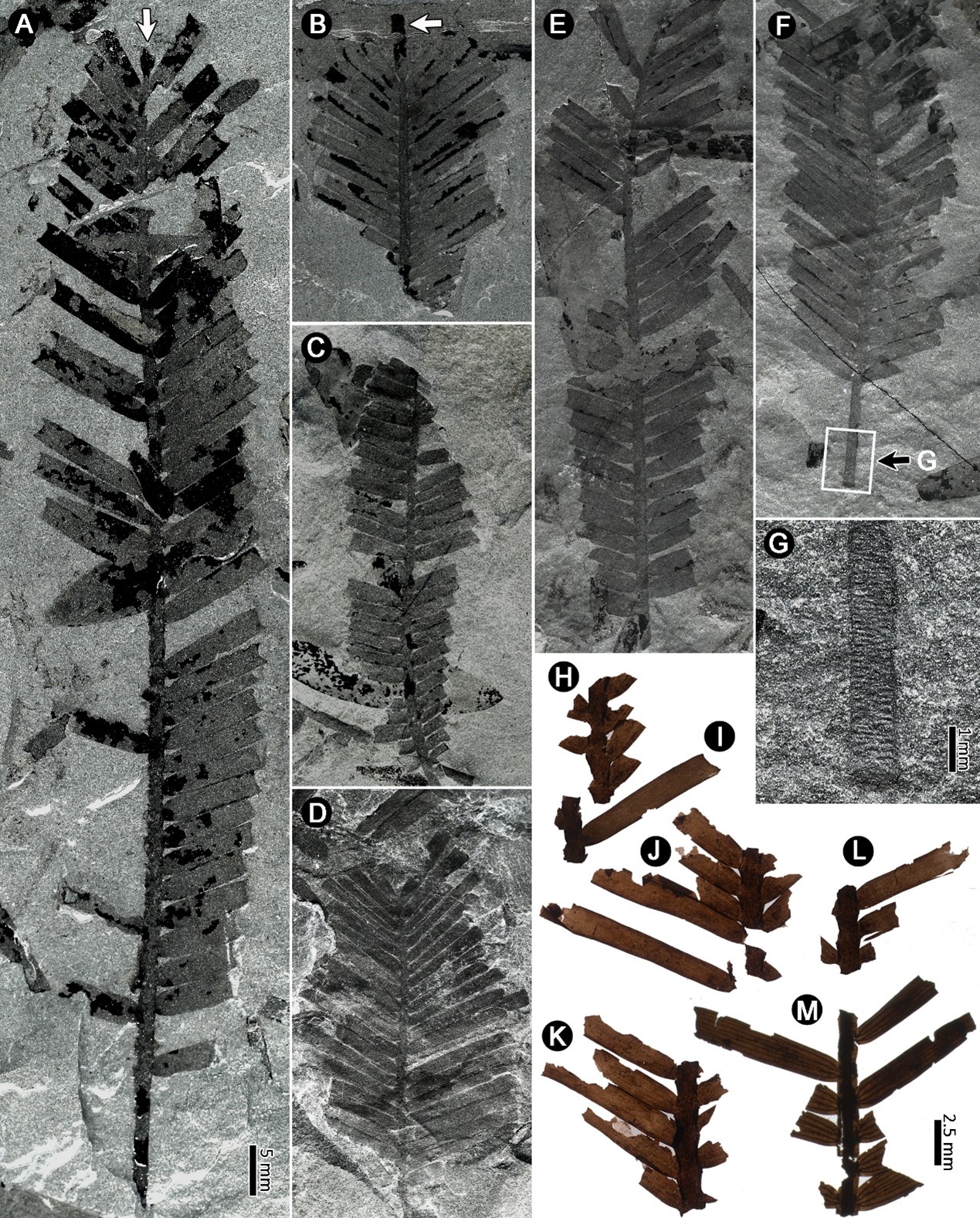

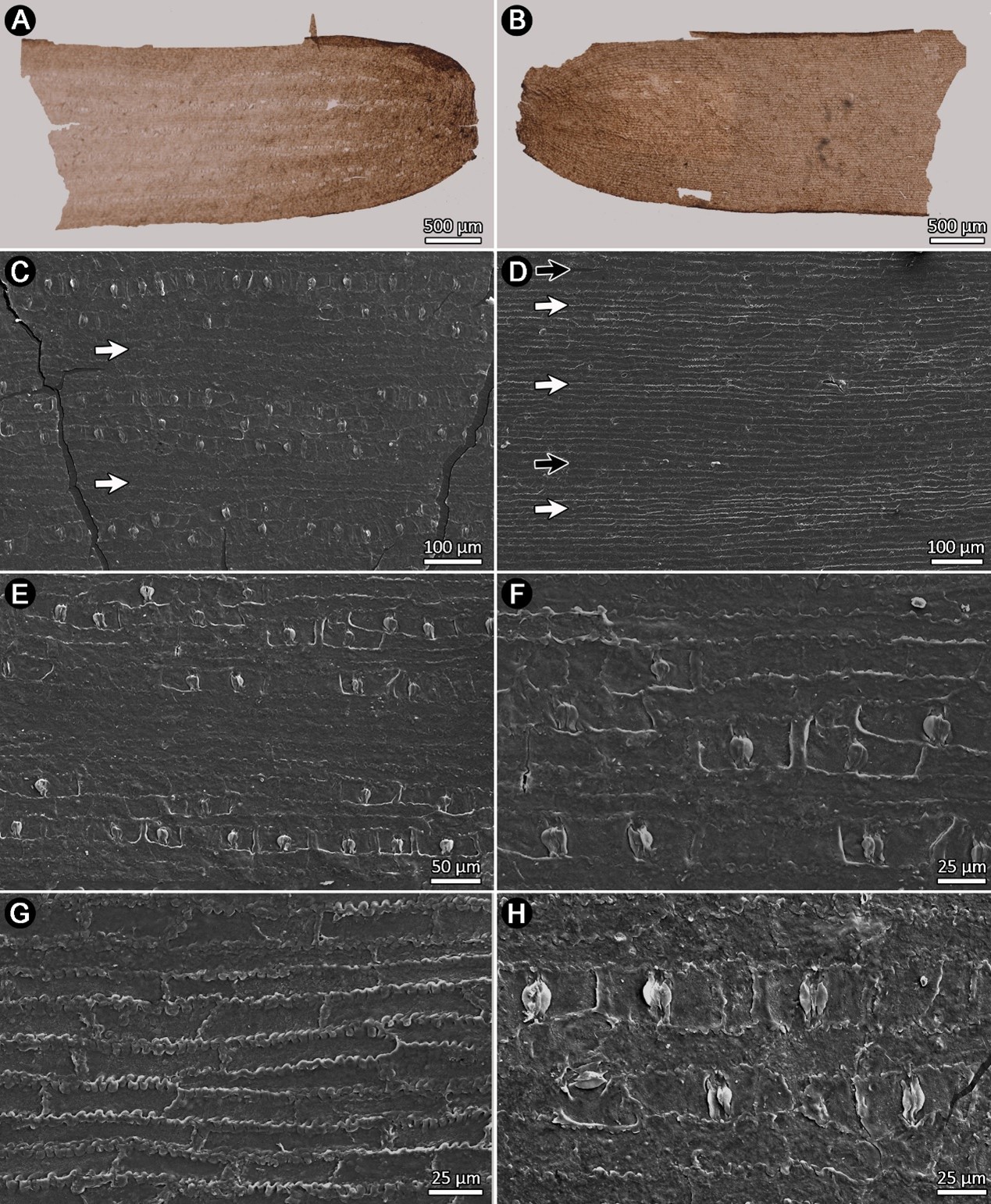

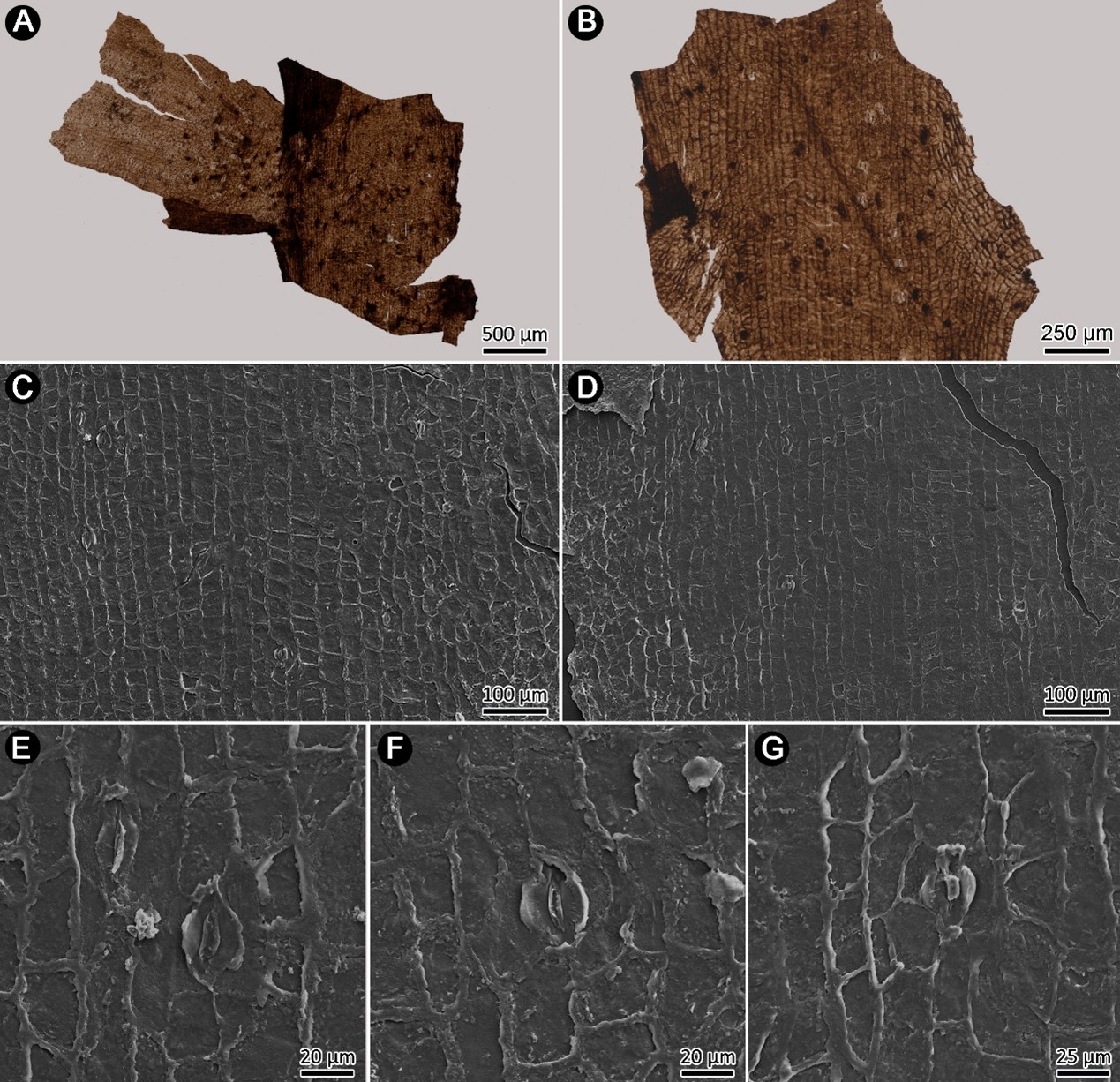

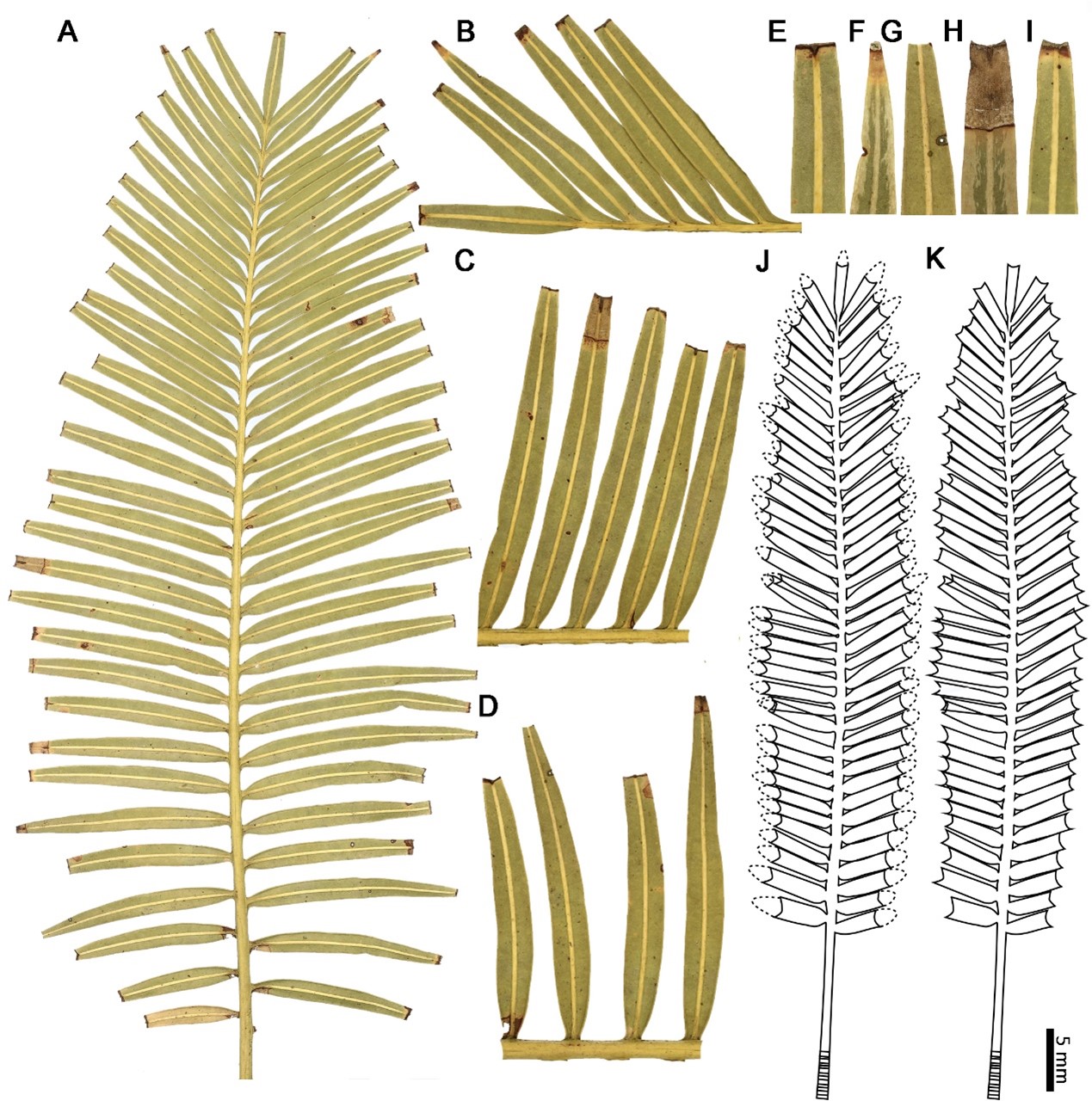

羽毛侧羽叶其叶羽状,为奇数羽状复叶,长度逾130 mm,宽40 mm。羽轴纤细,0.8—1.1 mm宽,具叶柄,叶柄具横纹。裂片狭细(长5—10 mm,宽1—2 mm),以60—70°角斜插羽轴,线形,排列紧密,整齐,基部收缩,顶端为双尖齿(bicuspid)。叶脉为平行脉,在裂片基部分叉1—2次,叶脉5—8条。叶为下气孔型,角质层薄。上表皮略厚于下表皮,仅在下表皮可区分脉上带与脉间带。上表皮的表皮细胞都是狭长的长方形,长度为65—150 μm,宽度为10—20 μm。垂周壁具波状起伏,每25 μm内有5—6个弧。下表皮细胞呈长矩形,形态与上表皮细胞类似,但明显更窄(长50—70 μm,宽15—25 μm),垂周壁亦具波状起伏,但每25 μm仅有2—3个弧。气孔器复唇式,仅排列在脉间区。相邻的气孔器之间存在共用副卫细胞的现象。孔口绝大多数为横向,保卫细胞下陷。副卫细胞四边形,长25—60 μm,宽15—30 μm。羽轴为双面气孔型,上下表皮厚度相近,稍厚于叶。位于羽轴中部的表皮细胞稍大于两侧。气孔器复唇式,孔缝平行于羽轴,保卫细胞肾形,副卫细胞稍微变形,为四边形。

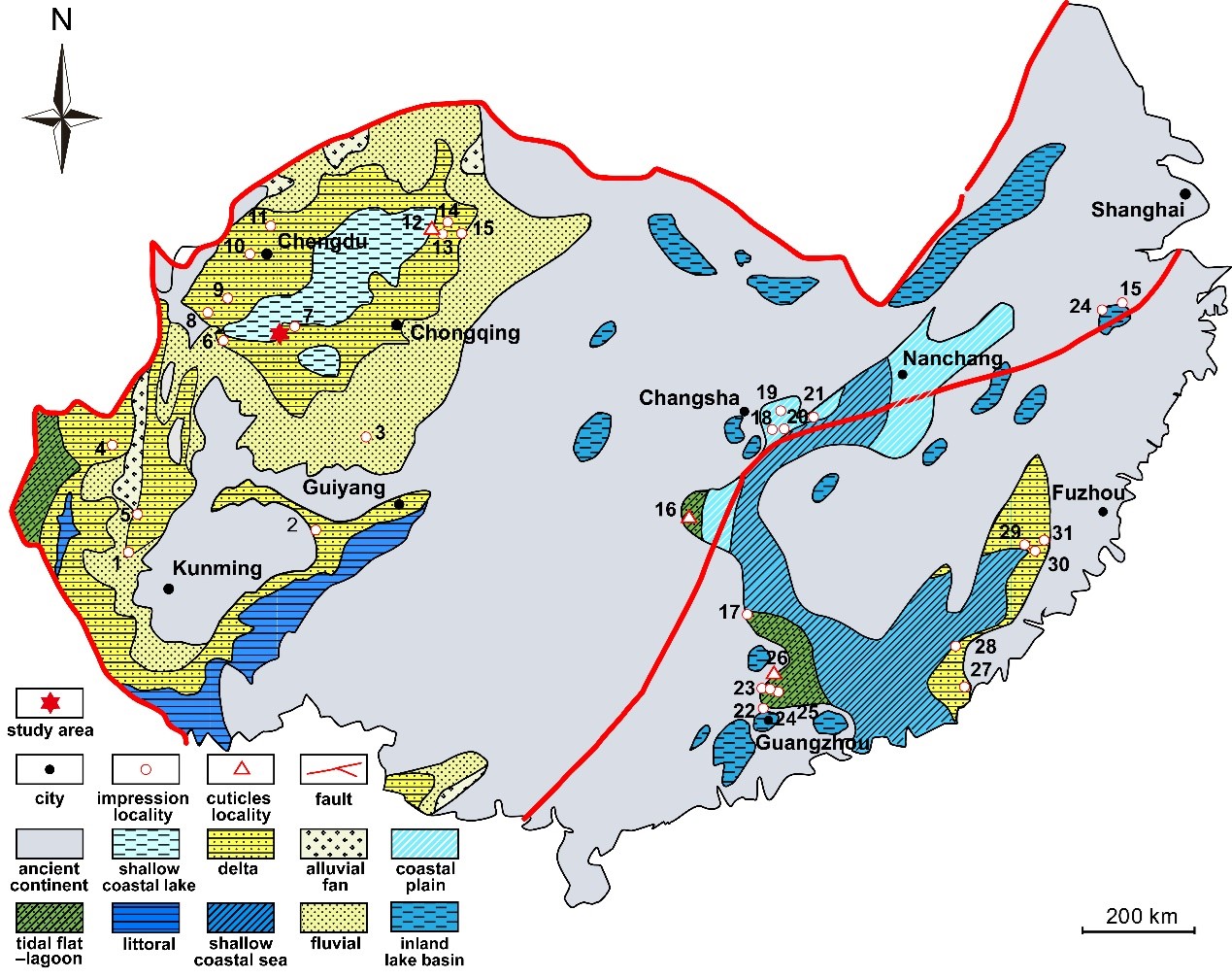

本研究是在中国首次采集到完整且保存表皮解剖结构的羽毛侧羽叶。结合化石记录和现生植物的对比研究,我们明确了P. ptilum与本内苏铁目其他成员的差异,支持其作为独立种的分类地位,并且阐明羽毛侧羽叶小叶顶端的截平或双尖齿可能代表了一种植食性节肢动物取食遗迹,而表皮附属结构(乳突和毛基)的缺失现象可能指示晚三叠世该地区相对潮湿的环境。

近日,该成果发表于古植物学国际著名期刊Review of Palaeobotany and Palynology《古植物学与孢粉学论评》。云南大学古生物研究院硕士研究生陆韦宇和吴涵为论文共同第一作者,冯卓研究员为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金、云南省科技厅、云南大学等项目资助。

论文信息: Lu, W., Wu, H., Zhao, T., Blomenkemper, P., Feng, Z., 2025. Epidermal anatomy of Pterophyllum ptilum (Cycadophyta: Bennettitales) from the Upper Triassic of Sichuan Province, Southwest China. Review of Palaeobotany and Palynology, 339, 105351. https://doi.org/10.1016/j.revpalbp.2025.105351

图 1 羽毛侧羽叶(Pterophyllum ptilum)的羽叶

图 2 羽毛侧羽叶形态迥异的小叶顶端

图 3 羽毛侧羽叶的小叶表皮解剖结构

图 4 羽毛侧羽叶羽轴的表皮解剖结构

图 5 羽毛侧羽叶的化石产地(华南)

图 6 所有小叶叶尖均被取食的石山苏铁(A–I);羽毛侧羽叶的素描图(J–K)