古土壤(paleosol),又称化石土壤(fossil soil),由陆相地层中的沉积物经过物理、化学和生物风化作用形成。由于不同类型古土壤的形成过程、成岩变化和环境背景不同,因此,古土壤中保存了丰富的地质历史时期气候和环境特征,并被广泛用于古气候与古环境变迁重建,尤其是新生代以来气候、环境演变历史。然而,目前对上二叠统古土壤及其相应的古气候意义的研究非常少。

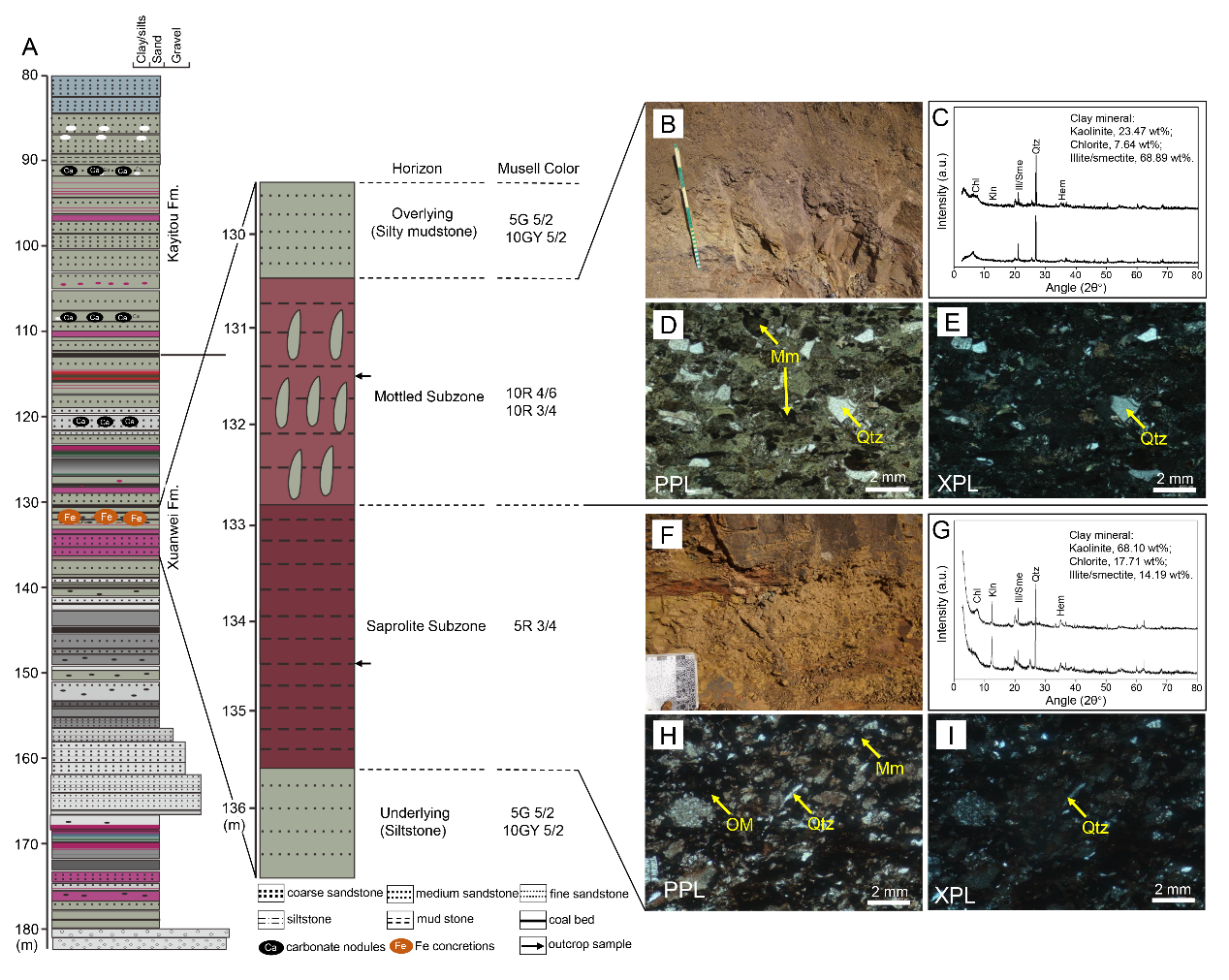

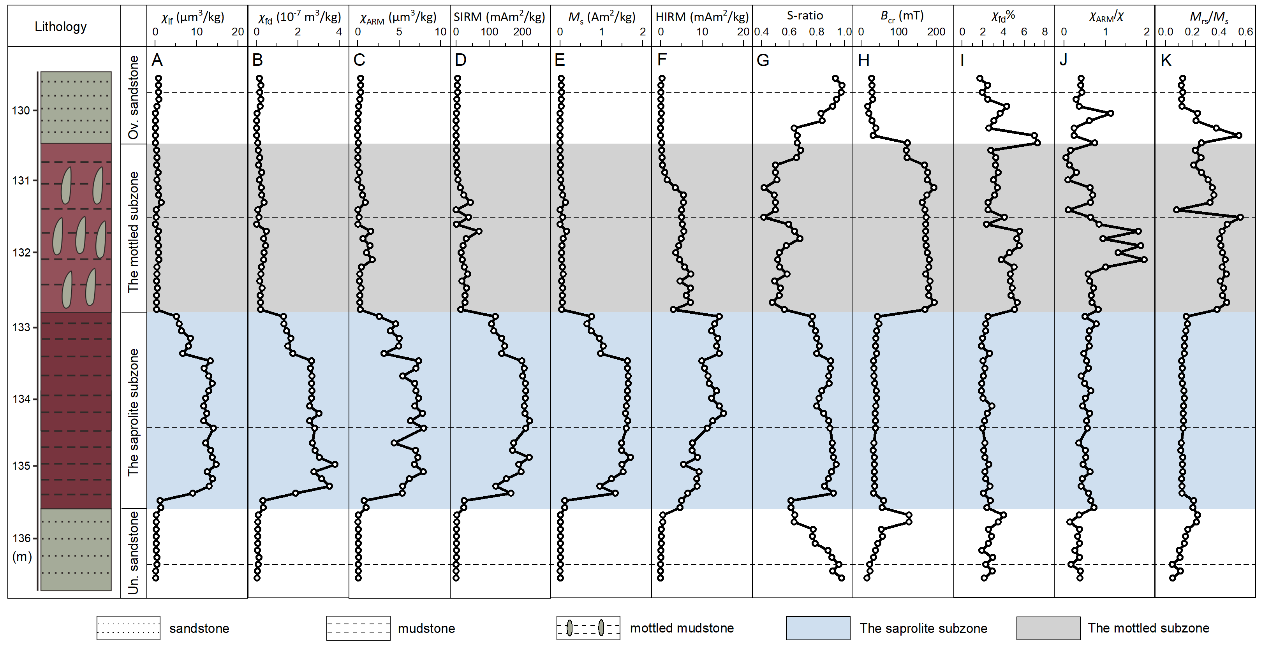

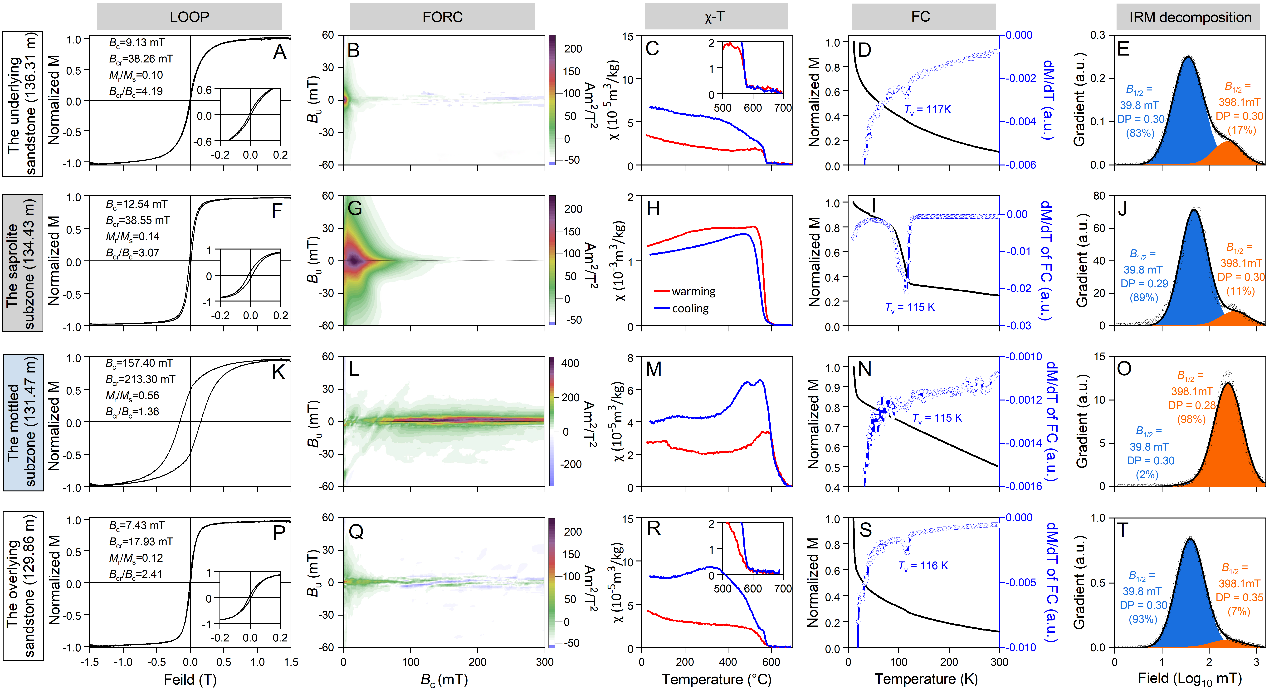

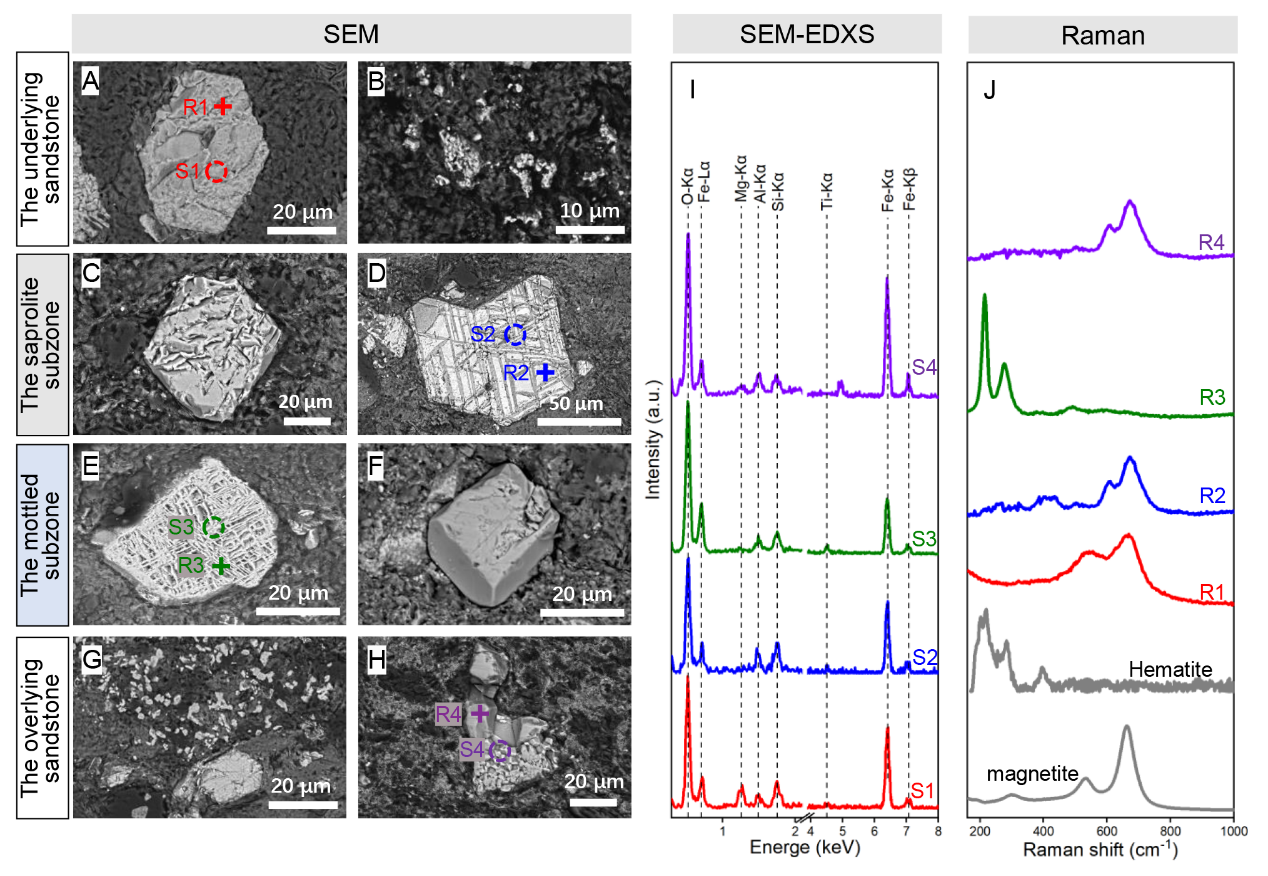

云南大学冯卓研究员和中国科学院地质与地球物理研究所李金华研究员团队合作,对云南省昭通市桃树井剖面上二叠统一层厚约5.07 m的古土壤进行了系统的岩石磁学和显微学特征研究。该古土壤层由暗红色泥岩(腐泥岩亚层,saprolite subzone)向上逐渐过渡为灰绿色和红棕色斑驳的砂质泥岩和粉砂质泥岩(斑驳亚层,mottled subzone),根据古土壤分类原则,该层古土壤可归入“氧化土”(oxisol)。结合偏光显微镜、扫描电子显微镜、能量色散X射线光谱、拉曼光谱、X射线粉晶衍射等多技术手段分析显示,腐泥岩亚层矿物晶体尺寸相对较小,保存较差,载磁矿物由丰富的微米级和亚微米级磁铁矿颗粒组成。在斑驳亚层,矿物晶体尺寸(如石英)相对较大且保存较好,载磁矿物以丰富的微米级和亚微米级赤铁矿颗粒为主。基于钻孔岩芯样品的高分辨率环境磁学分析表明,腐泥岩亚层形成于相对温暖湿润的气候条件下,伴随着强烈的物理风化;而斑驳亚层形成于以高温和化学风化增强为特征的短期古气候条件下。沉积速率分析表明,腐泥岩亚层和斑驳亚层分别形成于约5.42万年和3.91万年,而在腐泥岩亚层和斑驳亚层内又可识别出多次短期的气候、环境变化现象。当前氧化土层记录的古气候和古环境信息可能与当时盛行的巨型厄尔尼诺气候事件有关。本研究是首次对中国上二叠统古土壤开展系统的环境磁学和显微学研究,为了解当时的气候和环境条件提供了新的信息。

近日,该成果在线发表于古生态学国际权威期刊Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,云南大学古生物研究院博士研究生马荣耀为论文第一作者,冯卓研究员和李金华研究员为论文的共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金、云南省科技厅、中国科学院等项目资助。

论文信息:Ma,R., Liu,Y., Chen,J., Xiao,Z., Li,J., Feng, Z.,2025. High-resolution environmental magnetic study of a paleosol from the upper Permian in Southwest China, and its paleoclimatic implications.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 667: 112839.

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018225001245

图1. 云南上二叠统宣威组古土壤剖面

图2. 云南上二叠统宣威组桃科1井古土壤129.46–136.71 m磁学参数变化

图3. 云南上二叠统宣威组桃科1井古土壤4个不同层位代表性样品的岩石磁学测量

图4. 云南上二叠统宣威组桃科1井古土壤4个不同层位代表性样品的SEM、SEM-EDXS和Raman分析